八代目 箸匠 はりま屋

創業150年の漆問屋が厳選した、お箸ギフトの専門店。

桐箱入りのギフトから業務用のエコ箸までおまかせください。

新商品

-

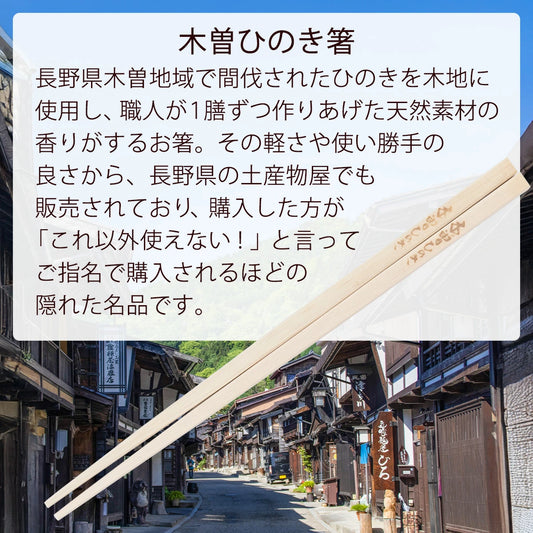

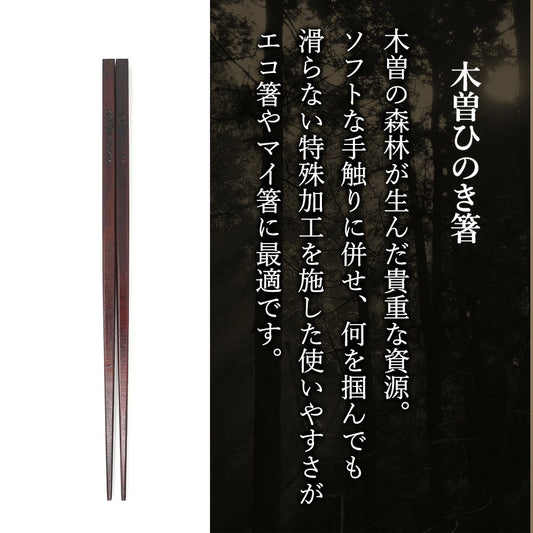

箸木地 白木 木曽ひのき箸 5膳セット 10膳セット 100膳セット

通常価格 ¥1,000 JPYから通常価格単価 / あたり -

夫婦箸 食洗機対応 箸 金紋 猫に鈴 桐箱入り

通常価格 ¥3,850 JPY通常価格単価 / あたり -

箸 竹箸 浮世絵 5膳セット 箱なし

通常価格 ¥1,320 JPY通常価格単価 / あたり -

お箸 一双 貝象嵌 龍閃 男性用 一膳 桐箱入 23cm ギフト プレゼント 食洗機非対応

通常価格 ¥6,160 JPY通常価格単価 / あたり

一双

-

箸 一双 流彩 夫婦箸桐箱入り ギフト プレゼント

通常価格 ¥3,850 JPY通常価格単価 / あたり -

食洗機対応 箸 一双 つむぎ 夫婦箸 桐箱入り 母の日 プレゼント

通常価格 ¥3,850 JPY通常価格単価 / あたり -

お箸 一双 日照 夫婦箸 桐箱入 23cm 21cm 結婚祝い ギフト プレゼント 食洗機非対応

通常価格 ¥6,380 JPY通常価格単価 / あたり -

箸 一双 遊心 夫婦箸 桐箱入り 父の日 プレゼント

通常価格 ¥5,000 JPY通常価格単価 / あたり

普段使いのお箸

-

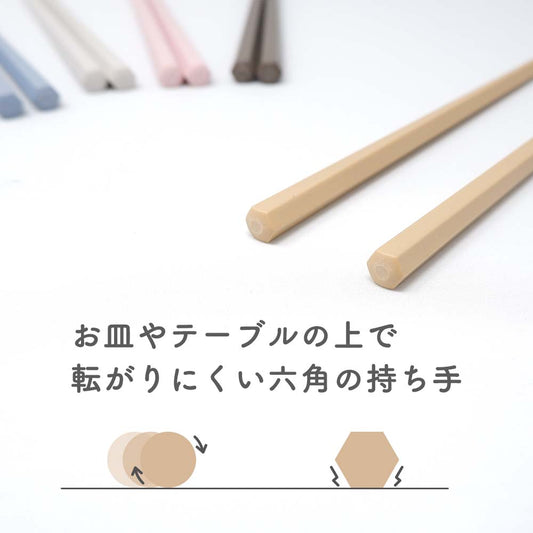

すべらない箸 10膳 六角先四角 食洗器対応 日本製

通常価格 ¥1,250 JPY通常価格単価 / あたり -

箸木地 白木 木曽ひのき箸 5膳セット 10膳セット 100膳セット

通常価格 ¥1,000 JPYから通常価格単価 / あたり -

箸 六角箸 アースカラー5膳セット 抗菌

通常価格 ¥1,000 JPY通常価格単価 / あたり -

日本製 箸 食洗機対応 わじま箸 5膳セット

通常価格 ¥1,280 JPY通常価格単価 / あたり

業務用

-

すべらない箸 10膳 六角先四角 食洗器対応 日本製

通常価格 ¥1,250 JPY通常価格単価 / あたり -

箸 木曽ひのき 10膳セット 日本製 送料無料

通常価格 ¥2,450 JPY通常価格単価 / あたり -

箸 SPS六角 黒 業務用 10膳 食洗機対応

通常価格 ¥1,520 JPY通常価格単価 / あたり -

箸 持ちやすい八角箸 10膳入 赤 日本製 耐熱

通常価格 ¥1,540 JPY通常価格単価 / あたり

敬老の日

お箸のある暮らし通信

すべてを表示する-

今年の母の日はいつ?2025年の母の日とプレゼントに最適なお箸ギフト

2025年の母の日はいつ? 2025年の母の日は5月11日(日) 母の日は毎年 5月の第2日曜日 に設定されています。2025年は 5月11日(日) です。 母の日ができた由来とは? 母の日は、母親に感謝の気持ちを伝える日として広まったと言われています。アメリカでは、アンナ・ジャービスという女性が亡き母を偲び、母親に感謝する日を作ろうと働きかけたことが始まりとされています。その後、多くの人々に受け入れられ、現在のような形になったと考えられています。日本には大正時代に伝わり、戦後に5月の第2日曜日に定着しました。 母の日に贈る人気プレゼントランキング 1. カーネーションなどの花 母の日といえばカーネーション。最近は、バラやアジサイなども人気です。 2. スイーツ・グルメギフト チョコレート、和菓子、紅茶・コーヒーのセットなど、美味しい贈り物は喜ばれます。 3. 実用的なプレゼント(お箸・エプロン・食器) 毎日使えるものは 「ずっと使ってもらえる」 というメリットがあります。特に お箸 は実用性が高く、長寿や健康を願う意味もあるため、母の日ギフトにぴったりです。 母の日のプレゼントにお箸をおすすめする理由 毎日使うものだから実用的 お箸は 「使わない日がない」 ほど身近なアイテム。特別なプレゼントも素敵ですが、日常的に使えるものは 長く喜ばれる ギフトになります。...

今年の母の日はいつ?2025年の母の日とプレゼントに最適なお箸ギフト

2025年の母の日はいつ? 2025年の母の日は5月11日(日) 母の日は毎年 5月の第2日曜日 に設定されています。2025年は 5月11日(日) です。 母の日ができた由来とは? 母の日は、母親に感謝の気持ちを伝える日として広まったと言われています。アメリカでは、アンナ・ジャービスという女性が亡き母を偲び、母親に感謝する日を作ろうと働きかけたことが始まりとされています。その後、多くの人々に受け入れられ、現在のような形になったと考えられています。日本には大正時代に伝わり、戦後に5月の第2日曜日に定着しました。 母の日に贈る人気プレゼントランキング 1. カーネーションなどの花 母の日といえばカーネーション。最近は、バラやアジサイなども人気です。 2. スイーツ・グルメギフト チョコレート、和菓子、紅茶・コーヒーのセットなど、美味しい贈り物は喜ばれます。 3. 実用的なプレゼント(お箸・エプロン・食器) 毎日使えるものは 「ずっと使ってもらえる」 というメリットがあります。特に お箸 は実用性が高く、長寿や健康を願う意味もあるため、母の日ギフトにぴったりです。 母の日のプレゼントにお箸をおすすめする理由 毎日使うものだから実用的 お箸は 「使わない日がない」 ほど身近なアイテム。特別なプレゼントも素敵ですが、日常的に使えるものは 長く喜ばれる ギフトになります。...

-

手の大きさや用途に合った箸の選び方(子ども・大人・高齢者向け)

毎日の食事で使う箸ですが、手に合わない長さや形状のものを使うと、食べづらかったり手が疲れたりします。特に子ども・大人・高齢者では、適した箸のサイズや特徴が異なるため、それぞれに合った選び方を解説します。 1. 自分に合った箸の長さを知る方法 箸の長さは、手の長さ(親指の先から中指の先まで)を1.5倍したものが適切とされています。例えば、手の長さが14cmの人なら、箸の長さは21cmが目安です。 ただし、食べやすさや持ちやすさの好みもあるため、実際に使ってしっくりくる長さを選ぶのがベストです。 2. 子ども向けの箸の選び方 子どもの箸は、成長に合わせて選ぶことが大切です。特に、正しく持ちやすいよう工夫された箸を選ぶと、食事のトレーニングにもなります。 選び方のポイント 年齢に応じた適切な長さの箸を選ぶ 正しい持ち方をサポートする「トレーニング箸」が便利 すべり止め加工が付いていると食べ物をつかみやすい 軽くて持ちやすい木製やシリコン製が◎ 好きなキャラクターデザインがあると楽しく使える おすすめの箸 初めての練習用には、「しつけ箸」(商品ページはこちら)がおすすめ。正しい持ち方を自然に身につけやすい設計で、木のぬくもりを感じながら練習できます。 小学生以上はすべり止め加工がついた普通の箸が◎ 3. 大人向けの箸の選び方 大人の場合は、手のサイズや食事のスタイルに合わせて箸を選ぶのがポイントです。 選び方のポイント 手が小さめの人は20~22cm、普通サイズなら22~23cm、大きめの手なら23~25cmが目安 普段使いには軽くて持ちやすい木製や竹製の箸 和食には細身でつかみやすい漆塗りの箸が◎ 中華料理など大皿料理が多い場合は、長めの箸(24cm以上)が便利 プレゼントには縁起の良い夫婦箸や名入れ箸が人気 おすすめの箸 普段使いには「木製の八角箸」や「シンプルな竹箸」 高級感のある「漆塗り箸」は和食好きにおすすめ 4....

手の大きさや用途に合った箸の選び方(子ども・大人・高齢者向け)

毎日の食事で使う箸ですが、手に合わない長さや形状のものを使うと、食べづらかったり手が疲れたりします。特に子ども・大人・高齢者では、適した箸のサイズや特徴が異なるため、それぞれに合った選び方を解説します。 1. 自分に合った箸の長さを知る方法 箸の長さは、手の長さ(親指の先から中指の先まで)を1.5倍したものが適切とされています。例えば、手の長さが14cmの人なら、箸の長さは21cmが目安です。 ただし、食べやすさや持ちやすさの好みもあるため、実際に使ってしっくりくる長さを選ぶのがベストです。 2. 子ども向けの箸の選び方 子どもの箸は、成長に合わせて選ぶことが大切です。特に、正しく持ちやすいよう工夫された箸を選ぶと、食事のトレーニングにもなります。 選び方のポイント 年齢に応じた適切な長さの箸を選ぶ 正しい持ち方をサポートする「トレーニング箸」が便利 すべり止め加工が付いていると食べ物をつかみやすい 軽くて持ちやすい木製やシリコン製が◎ 好きなキャラクターデザインがあると楽しく使える おすすめの箸 初めての練習用には、「しつけ箸」(商品ページはこちら)がおすすめ。正しい持ち方を自然に身につけやすい設計で、木のぬくもりを感じながら練習できます。 小学生以上はすべり止め加工がついた普通の箸が◎ 3. 大人向けの箸の選び方 大人の場合は、手のサイズや食事のスタイルに合わせて箸を選ぶのがポイントです。 選び方のポイント 手が小さめの人は20~22cm、普通サイズなら22~23cm、大きめの手なら23~25cmが目安 普段使いには軽くて持ちやすい木製や竹製の箸 和食には細身でつかみやすい漆塗りの箸が◎ 中華料理など大皿料理が多い場合は、長めの箸(24cm以上)が便利 プレゼントには縁起の良い夫婦箸や名入れ箸が人気 おすすめの箸 普段使いには「木製の八角箸」や「シンプルな竹箸」 高級感のある「漆塗り箸」は和食好きにおすすめ 4....

-

還暦祝いとは?意味や由来、現代の祝い方をわかりやすく解説

60歳の節目に祝う「還暦祝い」。赤いちゃんちゃんこを着るイメージはあるものの、その意味や由来を詳しく知っている方は意外と少ないのではないでしょうか? 本記事では、還暦祝いの本来の意味や歴史、現代の祝い方まで詳しく解説します。還暦を迎える方へのプレゼント選びの参考にもなるので、ぜひ最後までご覧ください! 還暦祝いとは?その意味と基本情報 還暦の語源と意味 「還暦(かんれき)」とは、「暦(こよみ)が還る(もどる)」ことを意味します。これは、干支(十干十二支)の60年周期に由来しています。 干支は「甲子(きのえね)」から始まり、60年経つと元の干支に戻ります。そのため、還暦は「生まれた年の干支に戻る年」であり、「第二の人生の始まり」として祝われるのです。 60歳で還暦を迎える理由 なぜ還暦は60歳なのでしょうか?その理由は、干支が60年で一巡するためです。 例えば、1964年生まれの方は「甲辰(きのえたつ)」の年に生まれ、2024年で再び「甲辰」となります。このように、生まれた年の干支が再び巡ってくるタイミングが還暦なのです。 昔と今の還暦祝いの違い 昔の還暦祝いは、家族が赤いちゃんちゃんこを用意し、盛大に祝うのが一般的でした。しかし、現代では還暦を迎えてもまだまだ現役で働く人も多く、祝い方も変化しています。 現在では、食事会や旅行、実用的なプレゼントを贈るなど、よりカジュアルで相手に合ったお祝いの仕方が増えています。 還暦祝いの由来と歴史 日本の還暦祝いの始まり 還暦祝いの文化は、古くは平安時代から続いていると言われています。当時の貴族や武士の間では、長寿を祝う儀式が行われていました。 赤いちゃんちゃんこを着る理由 還暦祝いといえば「赤いちゃんちゃんこ」が有名ですが、その理由をご存じでしょうか? 「赤」は、古来より魔除けや厄除けの色とされており、赤ちゃんが産着に赤を使うのもその一つです。還暦を迎えることで「生まれ変わる」意味を持ち、赤い衣服を身につけることで、健康と長寿を願う風習が生まれました。 還暦祝いの文化が続く背景 還暦祝いの文化が現代まで続いている理由は、「長寿への願い」と「家族の絆を深める機会」であることが大きいです。 現代の還暦祝いのスタイル 家族でお祝いする方法 自宅で還暦祝いの食事会を開く レストランや料亭で特別な食事を楽しむ 温泉旅行や観光を兼ねたお祝いをする 職場や友人との還暦祝い 職場の同僚からプレゼントを贈る サプライズで還暦パーティーを開く 同期や旧友と集まり、思い出話を楽しむ プレゼントや食事会のトレンド...

還暦祝いとは?意味や由来、現代の祝い方をわかりやすく解説

60歳の節目に祝う「還暦祝い」。赤いちゃんちゃんこを着るイメージはあるものの、その意味や由来を詳しく知っている方は意外と少ないのではないでしょうか? 本記事では、還暦祝いの本来の意味や歴史、現代の祝い方まで詳しく解説します。還暦を迎える方へのプレゼント選びの参考にもなるので、ぜひ最後までご覧ください! 還暦祝いとは?その意味と基本情報 還暦の語源と意味 「還暦(かんれき)」とは、「暦(こよみ)が還る(もどる)」ことを意味します。これは、干支(十干十二支)の60年周期に由来しています。 干支は「甲子(きのえね)」から始まり、60年経つと元の干支に戻ります。そのため、還暦は「生まれた年の干支に戻る年」であり、「第二の人生の始まり」として祝われるのです。 60歳で還暦を迎える理由 なぜ還暦は60歳なのでしょうか?その理由は、干支が60年で一巡するためです。 例えば、1964年生まれの方は「甲辰(きのえたつ)」の年に生まれ、2024年で再び「甲辰」となります。このように、生まれた年の干支が再び巡ってくるタイミングが還暦なのです。 昔と今の還暦祝いの違い 昔の還暦祝いは、家族が赤いちゃんちゃんこを用意し、盛大に祝うのが一般的でした。しかし、現代では還暦を迎えてもまだまだ現役で働く人も多く、祝い方も変化しています。 現在では、食事会や旅行、実用的なプレゼントを贈るなど、よりカジュアルで相手に合ったお祝いの仕方が増えています。 還暦祝いの由来と歴史 日本の還暦祝いの始まり 還暦祝いの文化は、古くは平安時代から続いていると言われています。当時の貴族や武士の間では、長寿を祝う儀式が行われていました。 赤いちゃんちゃんこを着る理由 還暦祝いといえば「赤いちゃんちゃんこ」が有名ですが、その理由をご存じでしょうか? 「赤」は、古来より魔除けや厄除けの色とされており、赤ちゃんが産着に赤を使うのもその一つです。還暦を迎えることで「生まれ変わる」意味を持ち、赤い衣服を身につけることで、健康と長寿を願う風習が生まれました。 還暦祝いの文化が続く背景 還暦祝いの文化が現代まで続いている理由は、「長寿への願い」と「家族の絆を深める機会」であることが大きいです。 現代の還暦祝いのスタイル 家族でお祝いする方法 自宅で還暦祝いの食事会を開く レストランや料亭で特別な食事を楽しむ 温泉旅行や観光を兼ねたお祝いをする 職場や友人との還暦祝い 職場の同僚からプレゼントを贈る サプライズで還暦パーティーを開く 同期や旧友と集まり、思い出話を楽しむ プレゼントや食事会のトレンド...